黃仁勳一句話讓量子股重摔!微軟卻說快成功 量子電腦要等多久?

記者鄧天心/綜合報導

如果量子電腦是一場科技革命,那我們現在恐怕還站在起跑線前,等待槍響。

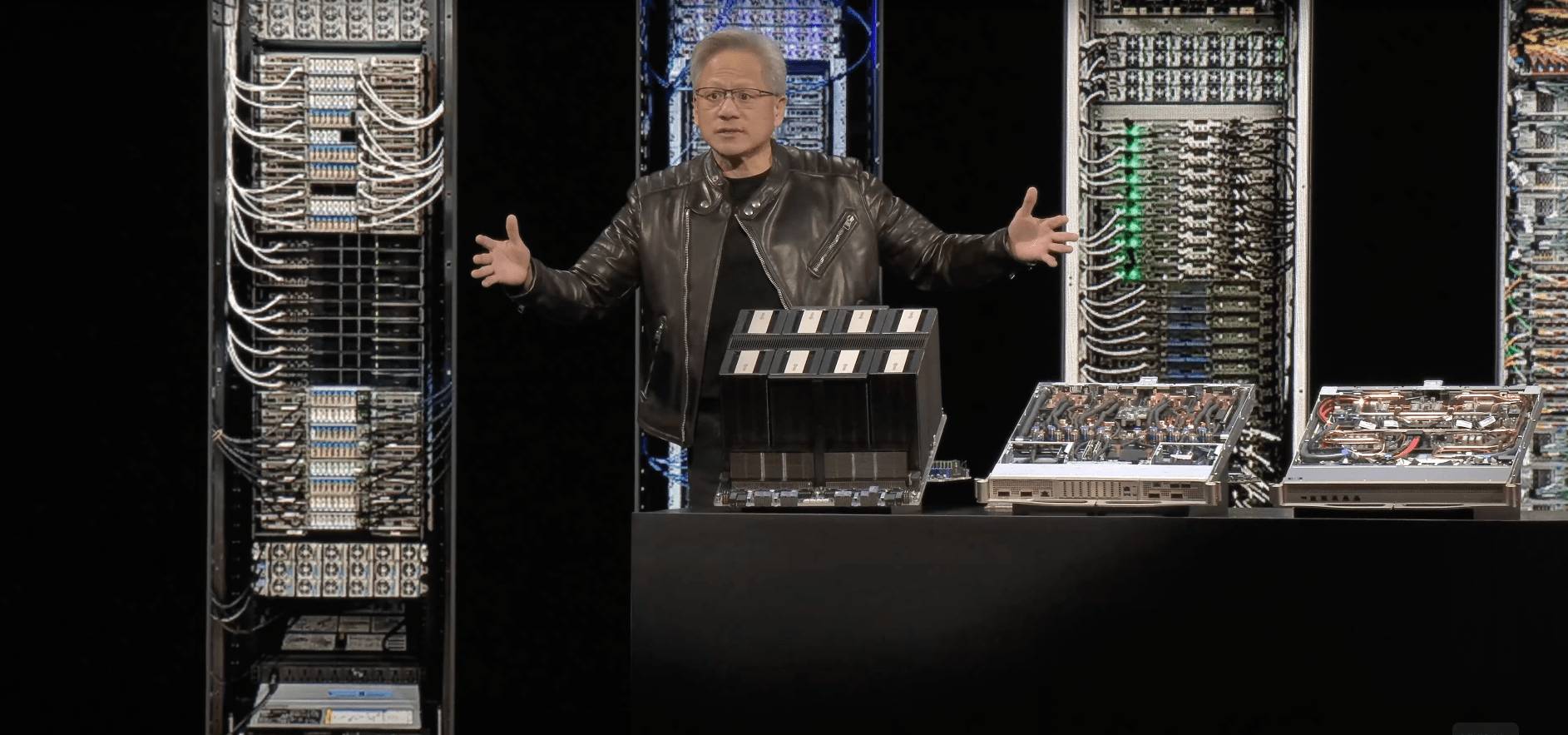

今(2025)年1月,NVIDIA執行長黃仁勳在一場公開訪談中丟出一句話:「我不認為在未來15年內,量子電腦會進入商業應用階段。」這句話乍看像是隨口閒聊,但對當時的市場來說,像是丟下一顆震撼彈,因為當天,相關量子概念股立刻下跌,投資人紛紛重新評估這個領域的可行性與時間表。

更多新聞:西門子車用軟體PAVE360大突破!可運行於Microsoft Azure雲端、AMD CPU

連黃仁勳挽救不了的量子電腦相關概念股價

雖然黃仁勳在今年3月20日舉辦的「Quantum Day」上試圖修正自己的說法,釋出更多正面訊息,但股價並未明顯回穩,畢竟這樣的風向改變,投資人聽得出來是不是心虛。

但幾乎在同一時間,微軟卻高調宣布,他們的量子團隊成功控制了一種叫做「拓撲量子位元」的新技術,這將讓量子電腦更加穩定、可擴展,邁向實用化的路不遠了。

大家開始覺得矛盾,一邊說還要15年,一邊說已經快到了。

微軟的量子計畫負責人Chetan Nayak在3月19日的全球物理高峰會上展示這項成果,強調他們的量子晶片在控制「拓撲量子位元」方面取得了實質進展,但他們沒有提供完整的數據,也沒有開放給其他團隊驗證。

美國匹茲堡大學的物理學家Sergey Frolov更直白指出:「這只是雜訊。」代表微軟的訊號看起來還沒辦法說服廣大投資人,不過這不是他第一次批評微軟,早在2021年,Nature期刊就曾因證據不足撤回一篇微軟相關的研究論文。

對科學界來說,這樣的宣稱如果沒證據支撐,大家對這個前景仍然沒有太大的信心,不過一旦資金開始撤退,就會出現所謂的「量子寒冬」,就像AI曾經歷過的幾次泡沫破裂期。

拓撲量子位元到底是什麼?它真的這麼重要嗎?

簡單說,量子電腦需要一種「不容易出錯的基礎單位」,也就是量子位元(qubit),但目前的qubit很脆弱,一個小干擾就可能讓運算失敗,微軟主打的「拓撲量子位元」是一種理論上更穩定的設計,核心在於一種叫「Majorana零模態」的電子排列方式,只要這種排列存在,錯誤率就能大幅降低。

如果微軟真的做到了,絕對是一場技術革命,只是現在大家都在問:你說做到了,那證據呢?

為什麼「這台電腦」這麼難做?

為什麼大家會希望微軟至少拿出看得見的數據,因為背後的技術可能不像理論上那麼簡單,量子電腦與傳統電腦最大不同在於它不只是0或1,而是可以同時處於0與1的「疊加態」,就像硬幣在空中旋轉,它既不是正面也不是反面,而是一種機率混合。

這樣的能力讓量子電腦理論上可以超越所有超級電腦,但同時也超級脆弱,環境一點變化,就會讓位元崩潰(這叫「退相干」),所以,要讓一個穩定的邏輯位元運作,背後可能需要上百個實體位元在支撐,這不但技術困難,成本也極高。

雖然技術還沒落地 但錢已經進來了

2024年,全球量子領域創投金額高達15億美元,創下史上新高,美國、歐洲、中國等國政府也都爭相投入上百億美元的國家資源,希望在這場新時代競賽中搶得先機。

但現在大家回頭看這些投資,是否真的轉化為實用成果?目前業界的主流觀點是:「我們的量子電腦可以跑一些基本演算法,但離真正的應用還很遠。」Google和Amazon雖然也做出一些進展(像是儲存邏輯位元的錯誤修正技術),但都只是初步階段。

黃仁勳的悲觀看法或許有些保守,但他點出了市場的核心焦慮:期待太高、技術跟不上,會不會最後什麼都沒實現? 而微軟則處於另一個極端:技術還沒完全站穩腳步,就急著告訴世界它已經成功了。

綜合各家資訊,只能說目前量子電腦仍是「高風險潛力股」絕對有改變世界的潛力,但現在大家在等可被驗證的實驗,也許量子電腦真正的結果,不會在一場發表會中來華麗現身,更可能在一次又一次被證明的技術中慢慢實現。

瀏覽 676 次