眾說紛紜!「AI代理人」的定義到底是什麼 為什麼可能影響人類未來?

記者鄧天心/綜合報導

當AI代理人(AI Agent)一詞成為科技圈的熱門關鍵字時,許多企業高層、開發者與投資人正摩拳擦掌、準備迎接這個看似龐大的新時代,然而,對於「什麼是真正的AI代理人?」即使在業界內部也仍是眾說紛紜,這正是這波AI熱潮最吊詭的地方:大家都說「AI代理人將改變世界」,但沒人能完全說清楚,這個「代理人」到底是什麼。

更多新聞:川普「對等關稅」實施倒數 郭智輝:因應辦法會讓大家知道

「AI代理人」到底是什麼?

在《華爾街日報》最新報導中,Capital One企業AI部門負責人Prem Natarajan形容目前大家對AI代理人的討論「像是在摸大象,每個人摸到不同部位就說它是那個樣子」。

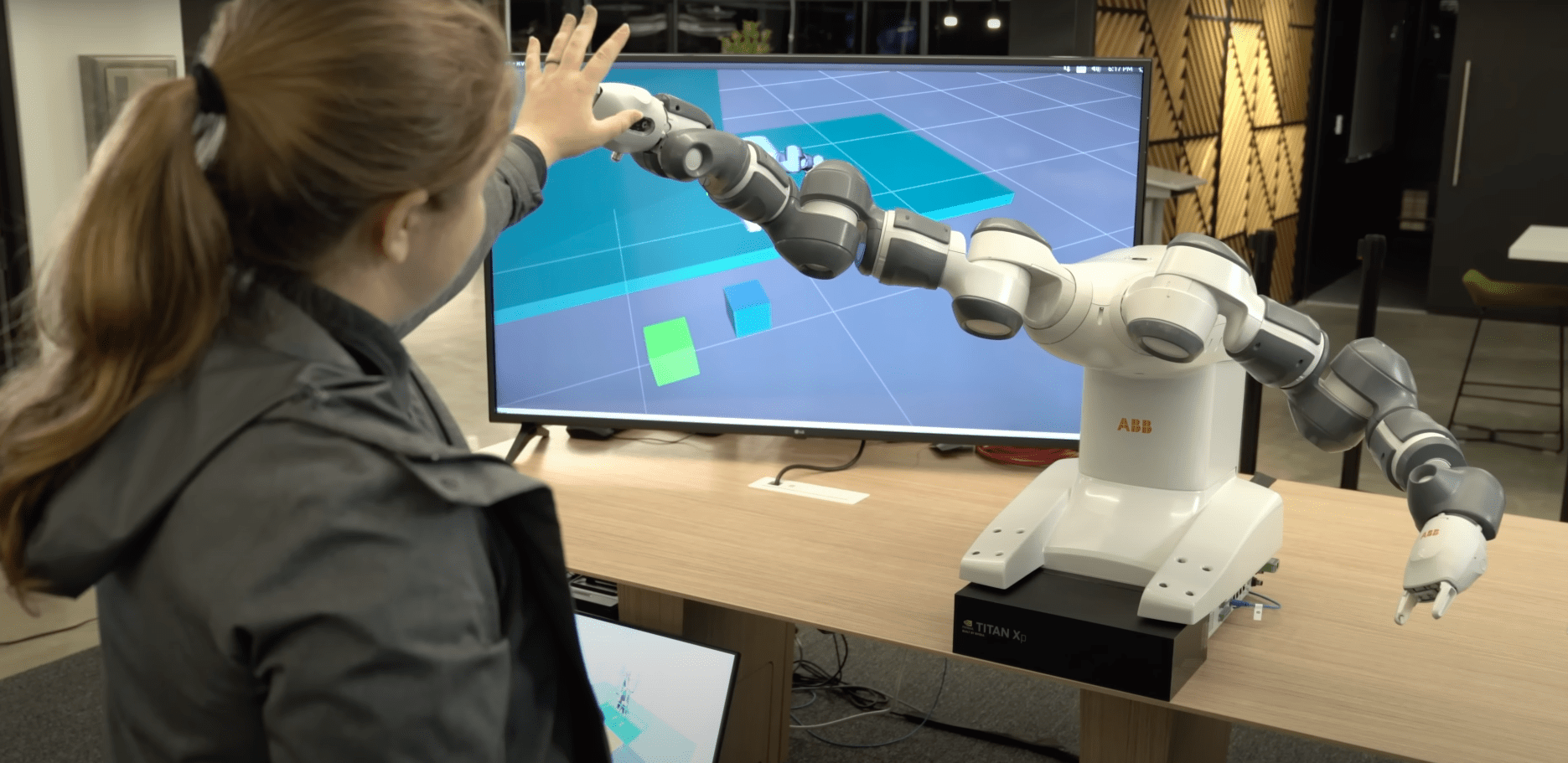

原先AI代理人最簡單的定義,是「能代替人類做決策並採取行動」的系統,例如,幫你訂晚餐、安排醫生預約、管理電子郵件、或主動提醒老闆要簽核文件。它不是單純的回答者,而是有任務導向的執行者。

根據Gartner資深分析師Tom Coshow的說法,若AI只是根據使用者提供的明確資訊採取行動,例如你說「幫我訂今晚六點的壽司」,它就執行,那這不算真正的代理人;真正的AI代理人必須能自己「推理」與「決策」,根據上下文情境做出最合適的行動建議與執行。

這與傳統AI助手的差異在於,不是你說什麼它做什麼,而是你只說你餓了,它就自己決定要訂哪一家、幾點、預算範圍內的選項,還會幫你打折,甚至提醒你今天不宜吃辣(根據你過去的健康紀錄)。

科技公司集體進場 但真的是「代理人」嗎?

在企業應用上,像Capital One推出的汽車銷售智慧客服,看起來像是聊天機器人,但其實背後搭配了大型語言模型,能自動安排試駕行程,這才比較接近真正的「AI代理人」使用情境,儘管如此,Gartner在一場AI代理人研討會後調查,發現僅有6%的企業表示曾部署過真正的AI代理人,其餘的,大多只是換了個新名字的Chatbot。

這樣的情況在其他企業也屢見不鮮,Akamai技術長Robert Blumofe指出,許多現在被稱為「AI代理人」的東西,其實只是「Assistive Agent」(輔助型代理人),仍需人類明確給出指令,換句話說,它們離「自主行動」還有一段路要走。

AI代理人是顛覆嗎?

不可否認的是,AI代理人的願景非常吸引人。一個AI不只能對話,而是幫你查航班、排程、發信、訂票,甚至提醒你媽媽的生日快到了,但現實是:我們離這個願景還有不少距離。

AI代理人需要整合更多「跨平台」的能力,才能真正發揮作用,不只是文字理解,還要能整合郵件系統、日曆、支付工具、甚至CRM後台,這不只是AI技術問題,還涉及API串接、資料權限與隱私合規等層面。

目前最接近這種AI代理人願景的,是OpenAI在2024底測試的「Operator」計畫,它希望打造一個可以「做事」的ChatGPT助手,但即使如此,根據MIT Technology Review的分析,即便是Operator,也仍處於「限制場景的腳本化設計階段」,真正的泛用型Agent,仍需3到5年的發展與成熟。

我們真的準備好把「選擇權」交給AI了嗎?

從數據來看,Statista預估,智慧工作助理市場將在2025年達到230億美元規模,顯示企業對此充滿期待,Gartner更預測2026年70%的數位工作將由AI協助完成,但這是否代表我們願意讓AI做主?

這正是科技倫理學者與開發者正在辯論的問題之一,若一個AI可以幫你決定「買哪台車」、「投資哪個ETF」、「今天需不需要休假」——你真的願意讓它代勞嗎?

更進一步說,人類是否能分辨哪些「建議」是AI經推理得出的?哪些是它根據背後企業利益或偏見設計出來的?當AI的決策能力變得過於強大時,人類是否反而失去選擇與反思的空間?

AI代理人值得期待 但更值得監督

AI代理人是一種「尚未成熟的實用未來」,當微軟、Google、OpenAI都將「代理人」當作產品核心來重新設計,我們能預見它會成為未來人機互動的關鍵介面。

但如同Capital One的科學家Prem Natarajan所說,現在我們還在摸象的階段,下一步的關鍵,不是開發更多Agent,而是建立明確、可追蹤的定義與標準。

瀏覽 588 次