出口管制成全球製造業關注議題【Howie Su】

作者:Howie Su(產業分析師)

台灣出口管制的挑戰

台灣的出口管制政策主要是結合《瓦聖納協定》的原則,透過貿易署相關法規進行修訂,同時要求企業在中國營運時需事先審核,防止技術洩漏,軍民兩用貨品及技術出口管制清單分為10大類別,包括:核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與推進系統等。

同時,台灣聚焦經濟間諜活動較多,但在出口管制上的針對性不足,對中國的出口限制多依賴美國的單邊措施,事實上,台灣注重非擴散性及國內技術保護,美國則涵蓋更廣泛的目標,如供應鏈安全和民主制度保護,因外交限制,台灣無法深度參與多邊框架管制,故以雙邊合作為主。

台灣現行法律,例如《產業創新條例》、《兩岸人民關係條例》,主要針對中國投資,但面臨全球技術安全標準不一致的挑戰,若美國政策變得更單邊化,可能對台灣與盟國的合作造成壓力。

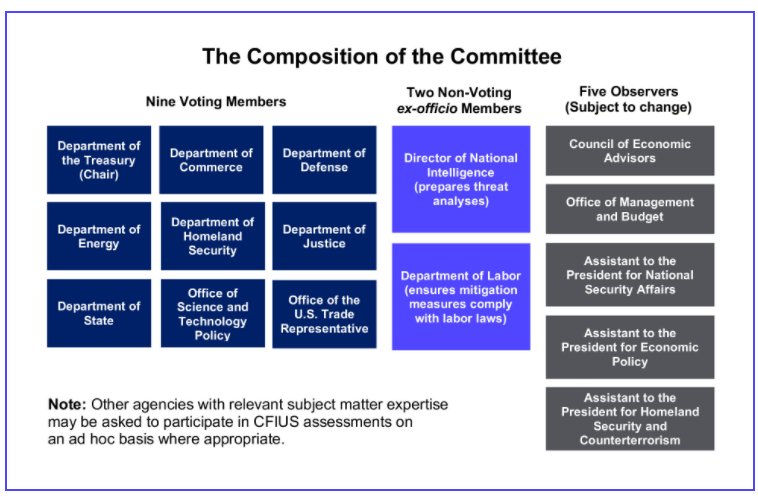

目前台灣並無跟美國美國海外投資委員會對接制度,加上川普政府可能採取更加單邊化和政治化的投資安全政策,對台灣和盟國形成挑戰。現行法規更多依賴事後處罰(如罰款)而非事前防範(如投資禁止或撤資命令),現行罰款金額(約30,000美元)過低,對技術領域的高資源公司幾乎沒有嚇阻作用。

未來,因應國際局勢,政府或許會修訂《產業創新條例》,允許更高的罰款與強制撤資命令,加強對海外投資的事前審查(Ex-Ante),補充目前的事後罰則(Ex-Post);與美國、日本等國進行聯合研發,確保技術知識不外流至中國或其他對手國、並積極參與G7經濟安全計劃及美歐貿易技術委員會(TTC),提高台灣在全球投資安全架構中的影響力。製造業或許可以推判方向,及早因應。

我國業者如何因應

台灣企業面對的挑戰是如何在美國的政治決策過程中有效發聲,特別是在美國本地企業(如Intel)可能遊說政府對外資企業採取保護主義政策的情況下,目前台積電和其他大企業(如鴻海)應已在美國設立遊說部門,積極參與政策談判和補貼申請,但對於資源有限的中小型台灣企業來說,遊說能力不足是一大問題。

因此,建議爭取共和黨和川普政府中有影響力的人士支持,例如與有科技背景或親台立場的國會議員建立聯繫,同時,建議由台灣政府支持成立一個覆蓋半導體及電子供應鏈的統一協會,代表台灣所有規模的企業與美國政府談判;該協會主要工作為提供法律、政策建議,同時統一制定優先議題和遊說策略,以及協調不同台灣企業之間的互動,防止內部競爭影響整體利益。

瀏覽 516 次