國防科技新創嶄露頭角 與現有巨獸抗衡【Howie Su】

作者:Howie Su(產業分析師)

國防新創發展的三大浪潮

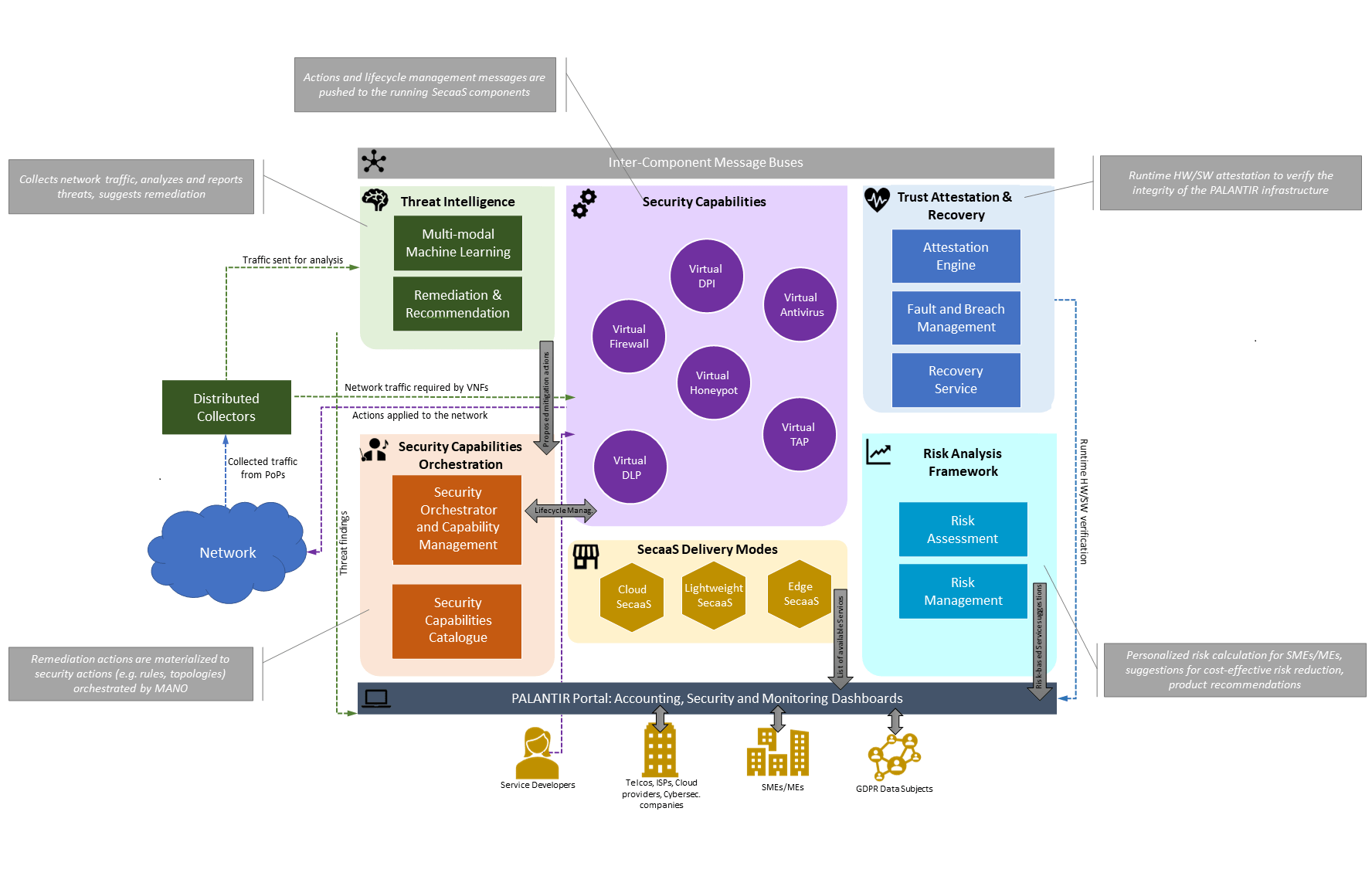

近期因地緣衝突緣故,國防新創開始嶄露頭角,回顧過去發展史,可簡略分為三波浪潮。第一波(2002-2010)為早期開拓者,這波最具代表的企業:SpaceX(航太技術)與Palantir(數據分析),這些業者並非傳統國防承包商,而是專注於政府其他部門(如NASA或情報機構),SpaceX改變政府對私人太空探索的看法,Palantir提供大數據情報分析服務。

第二波(2011-2017)則是商業轉國防,代表企業有近期頻頻出現在媒體版面的AI國防系統公司Anduril,以及發展自主無人機技術ShieldAI,這波新創企業特徵是將商業科技,如AI、無人機、感測器,投入國防用途,業者獲得創投支持,並且開發可適用於多個領域的技術。

第三波(2018-至今)創新包含更多的技術領域,如:生物科技(BioTech)、量子運算(Quantum Computing)、新興感測技術(Sensing Tech)、高效能運算(Advanced Computing)、自主系統(Autonomous Systems),這一波業者不再只是少數獨角獸,而是形成完整的創新生態,吸引大量創投目光,並開始與政府建立更緊密的合作。

主要驅動力有哪些

需要知道的是,2022年後,由於美、英、德、日等國紛紛更新國家安全戰略,強調應對大國競爭(美中)、增強防禦能力以對抗不對稱戰爭與資訊戰,使得戰爭方式大幅改變,其中一個特徵即是「形成分散式作戰系統」,透過「多節點網路」降低單點作戰失敗風險,例如從單顆高價值軍用衛星轉為小型低軌道衛星、小型無人機群作戰、自主潛艦群,有賴於需要在戰場中確保即時數據共享,以提高決策速度。

另外,為加速創新,美國國防部成立Defense Innovation Unit(DIU),推出Replicator計畫,目的為快速部署自主武器系統;NATO則設立DIANA創新加速器,同時成立10億歐元創新基金,以推動軍民兩用技術。

國防新創常見狀況與挑戰

在與傳統業者差異部分,傳統國防公司相對較慢,專注於成熟技術、與政府長期合作,了解軍方需求、擁有成熟的安全架構與軍事認證、政府合約較穩定。新創業者則事高度創新,研發投入大、缺乏軍方採購經驗、需克服軍事安全要求、依賴投資,資金波動大。

挑戰部分,國防客戶偏好「訂製解決方案」,而非標準化產品,主因在於軍方通常要求高度客製化,而科業者更習慣「產品導向」,雙方因此容易在需求上談不攏;第二是國防採購流程複雜,進入市場困難,業者通常不一定熟悉政府採購流程,也缺乏建立軍事銷售部門能力與人才。最後是投資者與軍事計畫的時間表不匹配,投資人(創投)一般期望3-5年內獲利,但軍事合約可能需要7-10年才能見效益。

對新創而言,企業需確保供應鏈與生產能力,以便迅速應對軍方需求,同時需專門設立國防銷售部門,以熟悉政府採購流程;與傳統國防企業合作也是一種方式,例如Helsing與Saab合作,獲得7,500萬歐元投資,公司也應嘗試整合軟硬體,如提供完整無人機整機,而非單純控制軟體。

瀏覽 469 次